CHRONIQUES CHOUCROUTE

par le Pote H

Dans mes chroniques on ma demandé de cultiver les potes âgés pour leur montrer la différence entre culture et agriculture.

Vu leur sénilité précoce nous procéderons toujours, par des anecdotes, qui leur permettront de mieux mémoriser, et de bien comprendre le sens des choses …..

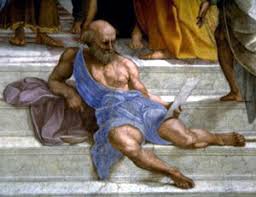

je viendrai de temps à autre revisiter la fresque de Raphaël « L’école d’Athènes » pour éclairer leur lanterne sur les philosophes antiques qui y sont représentés – N°16 – Diogène le philosophe cynique

Aujourd’hui …. ÉVITER LE SYNDROME DE DIOGÈNE …

EN RESTANT PHILOSOPHE

Jean-Léon Gérôme [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons Le philosophe grec Diogène (404-323 av. J.-C.) assis dans son humble logis, un tonneau en terre cuite dans le quartier Métrôon d’Athène, allume une lampe en plein jour, signalant qu’il recherche un homme honnête. Les chiens qui l’entourent, des compagnons du philosophe, sont emblématiques du cynisme (du grec kynikos, pareil au chien), qui met de l’avant une vie austère.

Le

syndrome de Diogène est un syndrome décrit par Clark en 1975 pour caractériser un trouble du comportement de la personne âgée conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres.

Ce syndrome associe entre autres :

– Une négligence parfois extrême de l’hygiène corporelle et domestique ;

– Une accumulation d’objets hétéroclites nommée également syllogomanie ;

– Un déni de son état, associé en conséquence à une absence de toute honte ;

– Un isolement social selon les critères habituellement admis dans sa culture ;

– Un refus d’aide concernant cet état, celle-ci étant vécue comme intrusive ;

– Une personnalité pré-morbide : soupçonneuse, astucieuse, distante, tendant à déformer la réalité (là encore selon les critères culturels en cours).

La première étude de ce modèle de conduite date de 1966. Le nom syndrome de Diogène adopté en 1975 fait référence à Diogène de Sinope, philosophe grec du IVe siècle av. J.‑C.,

DIOGENE QUI ES TU…,

A une époque où Platon puis Aristote règnent en maîtres sur la pensée athénienne, voici que surgit Diogène, l’exilé de Sinope, qui revendique le chien comme emblème philosophique.

Il sera « le chien royal », après Antisthène, « le vrai chien », que l’on considère comme le père fondateur de l’école cynique.

Diogène crèe le personnage du philosophe vagabond, barbe hirsute, manteau de bure, besace et bâton dont il fera grand usage pour convertir ses contemporains à la philosophie, la sienne.

Vivant dans une jarre à proximité de l’Agora, interpellant les passants au hasard des rencontres, les raillant et les fustigeant de ses féroces jeux de langage – le rire est sa méthode – il engage ses congénères à vivre selon les lois de la nature.

Faisant fi des tabous, des illusions et de toutes les conventions sociales, de provocations en provocations, Diogène vit comme un chien, mangeant au creux de ses mains, pissant et crachant sur les puissants, se masturbant sur la place publique…

Sa théatralité fait scandale et perturbe, par un renversement absolu des valeurs, la bonne conscience de ses contemporains et l’ordre de la cité.

On l’a beaucoup caricaturé, mais Diogène le subversif intempestif est un penseur qui exprime avec radicalité une vision du monde et une pensée philosophique. Diogène, une philosophie en actes…

DIOGENE LE PHILOSOPHE CYNIQUE

DIOGENE LE PHILOSOPHE CYNIQUE

– Le cynisme était une attitude face à la vie provenant d’une école philosophique de la Grèce antique, fondée par Antisthène, et connue principalement pour les propos et les actions spectaculaires de son disciple le plus célèbre, Diogène de Sinope.

Cette école a tenté un renversement des valeurs dominantes du moment, enseignant la désinvolture et l’humilité aux grands et aux puissants de la Grèce antique.

Radicalement matérialistes et anticonformistes, les Cyniques, et à leur tête Diogène, proposaient une autre pratique de la philosophie et de la vie en général, subversive et jubilatoire.

Par une dérivation du terme, on parle de nos jours de cynisme pour désigner un mode de pensée qui diffère tellement des normes établies (en particulier dans le domaine de la morale) qu’il en deviendrait choquant.

On peut attacher à ce cynisme une sorte d’humour noir (tantôt involontaire, tantôt malveillant), pince-sans-rire, mordant et ironique, souvent employé pour manifester une certaine rébellion face à un monde incompréhensible en raison de la multiplicité des conventions factices, socialement admises, qui le régissent à la différence du sarcasme, qui ne recherche pour sa part qu’une démonstration de force.

Au-delà de cette indifférence affichée à la morale et aux convenances, le « cynique » moderne n’a plus grand-chose à voir avec les philosophes antiques dont il est question ici. (Source:Wikipédia)

– « ÔTE TOI DE MON SOLEIL »

Plusieurs anecdotes témoignent de son mépris des richesses et des conventions sociales. Selon Diogène Laërce, il n’hésitait pas à mendier auprès des statues afin de « s’habituer au refus ». Il abandonna même son écuelle après avoir vu un enfant buvant à la fontaine dans ses mains.

Lorsqu’on l’interrogea sur la manière d’éviter la tentation de la chair, Diogène aurait répondu « en se masturbant », et aurait ajouté : « Ah, si l’on pouvait ainsi faire disparaître la faim rien qu’en se frottant le ventre ! »

On l’aurait également vu parcourir les rues d’Athènes en plein jour, une lanterne à la main, déclarant à ceux qui lui demandaient ce qu’il faisait : « Je cherche un homme » (parfois traduit « Je cherche l’homme » ou « Je cherche un vrai homme »).

On l’aurait également vu parcourir les rues d’Athènes en plein jour, une lanterne à la main, déclarant à ceux qui lui demandaient ce qu’il faisait : « Je cherche un homme » (parfois traduit « Je cherche l’homme » ou « Je cherche un vrai homme »).

Cet « homme » désignerait celui théorisé par Platon, l’idéal de l’humain, et Diogène aurait voulu par là réfuter son existence, ne voyant exister que des hommes concrets.

Une autre anecdote rapporte que, Platon ayant défini l’homme comme un « bipède sans cornes et sans plumes », le jour suivant, Diogène se promena dans la ville en tenant à la main un coq plumé aux ergots coupés, et déclarant : « Voici l’homme de Platon ! ».

À la fin de sa vie, il se dirigeait vers Égine en bateau, quand ce dernier fut pris par des pirates. Mis en vente comme esclave à Corinthe, il déclare au marchand qui lui demande ce qu’il sait faire qu’il sait « gouverner les hommes », et qu’il faut donc le vendre à quelqu’un qui cherche un maître. Il est acheté par un riche Corinthien qui admire son indépendance d’esprit, et lui rend la liberté.

C’est à Corinthe que se situe la fameuse rencontre du vieux clochard-philosophe avec le jeune roi de Macédoine, Alexandre le Grand, qui avait conquis la Grèce et l’Asie, et qui lui dit :

– « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai

– Ôte-toi de mon soleil (Littéralement « Tiens-toi un peu à l’écart de mon soleil»)

– N’as-tu pas peur de moi ?

– Qu’es-tu donc ? Un bien ou un mal ?

– Un bien

– Qui donc, pourrait craindre le bien ? ».

Le même Alexandre aurait avoué un jour : « Si je n’étais Alexandre, je voudrais être Diogène »

IL FAUT BIEN MOURIR DE QUELQUE CHOSE

La mythologie a eu raison de la vérité concernant la mort de Diogène de Sinope, et il subsiste de nos jours plusieurs versions différentes de la cause de son trépas : il serait mort à cause d’une infection due à la morsure d’un chien auquel il essayait de dérober son os, pour se nourrir.

D’autres sources affirment qu’il serait décédé des suites de l’ingestion d’un poulpe cru, suite à un pari, ou même qu’il aurait volontairement arrêté de respirer (acte biologiquement impossible).

Toutes ces versions contribuent à renforcer la légende selon laquelle Diogène serait mort comme il a vécu, d’une manière peu banale, et même subversive. Il meurt en tout cas à Corinthe âgé d’environ 86 ans.

Il avait demandé qu’après sa mort, on jetât son corps à la voirie, mais ses amis lui firent des funérailles magnifiques. On plaça sur son tombeau une colonne surmontée d’un chien en marbre de Paros et sur laquelle on pouvait lire les vers suivants :

« Même le bronze subit le vieillissement du temps,

Mais ta renommée, Diogène, l’éternité ne la détruira point.

Car toi seul as montré aux mortels la gloire d’une vie indépendante

Et le sentier de l’existence heureuse le plus facile à parcourir. »

NOS SOURCES :

NOS SOURCES :

http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Diogene_OntDitSur.htm

« c’est pour moi la source la plus… »croquignolette » …et c’est pas triste … mais historique «

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope

http://www.histophilo.com/diogene_de_sinope.php

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/laerce/6diogene.htm

POTACHE

POTACHE

![]()

CHRONIQUES CHOUCROUTE

CHRONIQUES CHOUCROUTE![]()

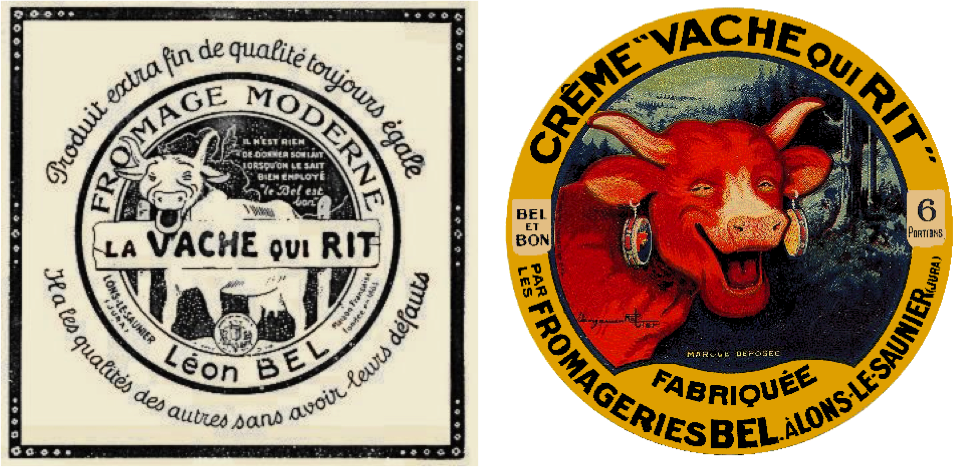

Le célèbre fromage français est né il y a plus d’un siècle, conquérant les quatre coins du monde. Retour sur cette incroyable saga.

Le célèbre fromage français est né il y a plus d’un siècle, conquérant les quatre coins du monde. Retour sur cette incroyable saga. Comment donner une allure remarquable au nouveau de la cave Bel ?

Comment donner une allure remarquable au nouveau de la cave Bel ? Dans les années 1970, le groupe Bel s’implante en Amérique du Nord, au Japon et en Chine, adaptant les saveurs de son fromage aux goûts locaux.

Dans les années 1970, le groupe Bel s’implante en Amérique du Nord, au Japon et en Chine, adaptant les saveurs de son fromage aux goûts locaux.  Le groupe familial Bel, qui détient toujours la marque, a enrichi sa gamme avec des produits comme Babybel, Kiri et Boursin.

Le groupe familial Bel, qui détient toujours la marque, a enrichi sa gamme avec des produits comme Babybel, Kiri et Boursin.![]()

« OH là là là …… ma boite à miel est pleine de choupinets qui demandent ce que c’est qu’un croque mitaine…..

« OH là là là …… ma boite à miel est pleine de choupinets qui demandent ce que c’est qu’un croque mitaine…..