![]()

CHRONIQUES CHOUCROUTE

CHRONIQUES CHOUCROUTE

par le Pote H

Dans mes chroniques on m’a demandé de cultiver les potes âgés pour leur montrer la différence entre culture et agriculture.

Vu leur sénilité précoce nous procéderons toujours, par des anecdotes, qui leur permettront de mieux mémoriser, et de bien comprendre le sens des choses …

![]()

Allez on joue à pile ou face

|

Le pile ou face est un jeu de hasard se jouant avec une pièce de monnaie. Le principe du jeu est de lancer en l’air une pièce équilibrée et de parier sur le côté sorti. La pièce tournoyante tombe au sol et s’y stabilise, ou bien elle est rattrapée d’une main et posée à plat dans l’autre main. |

![]()

Signification : Au hasard.

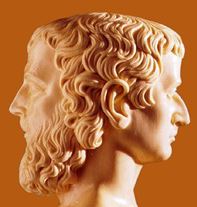

Capita aut Navia ? « Tête » (de Janus) ou « Navire » ?

Origine

Origine

Dans l’Antiquité romaine, à partir du IIIe siècle av. J.-C., les gravures que l’on trouvait sur les pièces de monnaie (as romain ou livre romaine) représentaient le visage (double visage) de Janus sur un côté de la pièce, et le navire qui l’avait amené en Italie sur l’autre.

L’expression « capita aut navia » (« tête ou navire » en latin)

L’expression « capita aut navia » (« tête ou navire » en latin)

était alors usitée.

Il existe également plusieurs autres représentations :

Dieux, monuments, souverains, etc.

« croix ou pile ».

Cependant l’Église fit vite remplacer Janus par une croix, le revers devenant la « pila ».

Au XIIIe siècle, ce terme symbolisait en latin médiéval la marque du coin qui servait à frapper les monnaies. On disait alors « croix ou pile ».

Denier de Charlemagne au VIIIe siècle (« croix » à gauche, « pile » à droite).

En 781, Charlemagne établit une réforme monétaire qui interdit l’utilisation des anciennes monnaies.

Des nouvelles pièces sont alors frappées avec son monogramme (en forme de croix) sur le revers et une légende circulaire autour d’une croix sur l’avers. Le revers s’appelant pile, on disait alors, s’agissant d’un choix au hasard, « croix ou pile ».

Gros tournois de Saint-Louis (« croix » à gauche, « pile » à droite représentant un châtel avec deux piliers).

À partir du début de la renaissance, grâce à une ordonnance d’Henri II du 31 janvier 1548, les souverains profitent du renouveau artistique pour faire représenter leur portrait de manière ressemblante et valorisante.

Le côté face est donc le côté où était inscrit sur la pièce de monnaie le visage du roi, du prince, de l’empereur, ou une allégorie (Marianne, la semeuse).

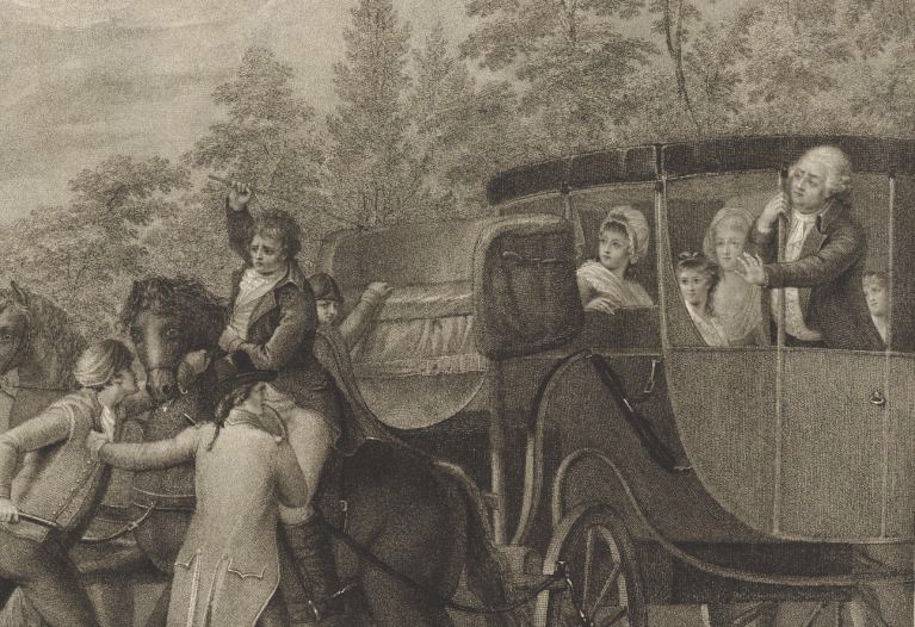

Écu de Louis XVI en 1792 (« face » à gauche, « pile » à droite).

Ainsi, lors de la fuite manquée de Louis XVI en 1791, à Varennes, il aurait été reconnu par le maître poste grâce à l’effigie royale sur le côté face d’un écu.

« Arrestation du Roy Louis XVI à Varennes », peinture de D. Pellegrini, 1796 – source : Gallica-BnF

![]()

Aujourd’hui, le côté pile est celui qui indique la valeur de la pièce de monnaie.

Aujourd’hui, le côté pile est celui qui indique la valeur de la pièce de monnaie.

Dans les pièces de l’Union européenne, le côté pile est le côté des pièces portant les chiffres 1 (centime), 2 (centimes), 5 (centimes), 10 (centimes), 20 (centimes), 50 (centimes), 1 (euro) ou 2 (euros).

Dans les pièces de l’Union européenne, le côté pile est le côté des pièces portant les chiffres 1 (centime), 2 (centimes), 5 (centimes), 10 (centimes), 20 (centimes), 50 (centimes), 1 (euro) ou 2 (euros).

– je tombe pile…. je peux vous aider à les ramasser

![]()

Ajoutons l’immense ferveur de cette foule qui justifie le cadre exceptionnel de ce haut-lieu chrétien, d’autant plus que nous bénéficions d’une année sainte pour St Jacques car sa fête tombait un dimanche cette année.

Ajoutons l’immense ferveur de cette foule qui justifie le cadre exceptionnel de ce haut-lieu chrétien, d’autant plus que nous bénéficions d’une année sainte pour St Jacques car sa fête tombait un dimanche cette année.

– Certains conduits de déchets atteignaient presque le sol, ce qui pouvait être dangereux pendant un siège.

– Certains conduits de déchets atteignaient presque le sol, ce qui pouvait être dangereux pendant un siège. 4. **Disposition du château de Langley :**

4. **Disposition du château de Langley :**

Dans la guerre civile algérienne de 1996, rester, c’est exposer sa propre vie, voire celle des autres. Partir, c’est faire le jeu de terroristes qui veulent tirer un trait définitif sur toute trace de colonisation et ajoutent, dans leur folle surenchère contre les étrangers et le pouvoir à Alger, la prétendue légitimation d’une guerre de religions.

Dans la guerre civile algérienne de 1996, rester, c’est exposer sa propre vie, voire celle des autres. Partir, c’est faire le jeu de terroristes qui veulent tirer un trait définitif sur toute trace de colonisation et ajoutent, dans leur folle surenchère contre les étrangers et le pouvoir à Alger, la prétendue légitimation d’une guerre de religions.